コラム・エッセイ

(58)柿渋(かきしぶ)

続々周南新百景 / 再 周南新百景 佐森芳夫(画家)

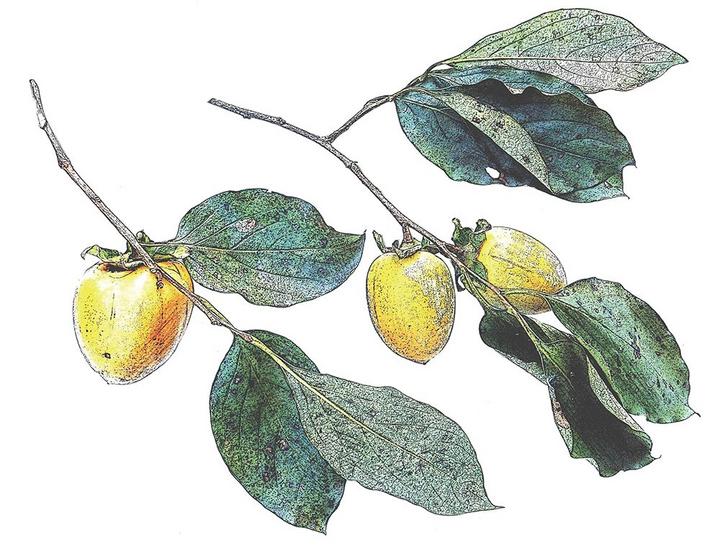

秋色が深まっていく山間の風景の中で、赤く実った柿がひときわ目を引いている。その柿の多くは甘柿ではなく渋柿と思われるが、もぎ取られることもなくたわわに実をつけている。

かっては、甘柿と違ってそののまま食べることができない渋柿は、皮を剥いだものを縄に吊るして干し柿にしたり、焼酎などのアルコールで渋抜きをした合わせ柿にして食べていたものである。

空き家のそばで野ざらし状態になっている柿の実を見ると、せっかくの天の恵みが無駄になっているような気がしてならない。そのことは、山間部での高齢化や過疎化がもはや取り返しがつかないほどの速さで荒廃へと進んでいることを表しているのであろう。

やがて、柿の木が家のそばに植えられるほど貴重であったことだけではなく、渋紙が張られた行李(こうり)や柿渋が塗られた壁板などの懐かしい思い出とともに全てが消え去る日が来るに違いない。

渋柿について過去の歴史を調べてみたが、具体的な記録を見つけることができなかった。辛うじて江戸時代に書かれた『防長風土注進案』に渋柿や渋紙といった文字が残されている程度である。

渋紙とは「楮紙(こうぞし)を貼り合わせて柿渋を塗った防水紙」のことで、傘やうちわなどに利用されていた。その他、柿渋には防水効果だけではなく防虫、防腐効果があるとされている。

最近になって、柿渋が試験管内の試験で新型コロナウイルスを不活性化する効果があったと報じられるなど注目を集めている。渋柿が地域産業資源として再び復活する日が来ることに期待したい。