コラム・エッセイ

(31)梅の実

続々周南新百景 / 再 周南新百景 佐森芳夫(画家)

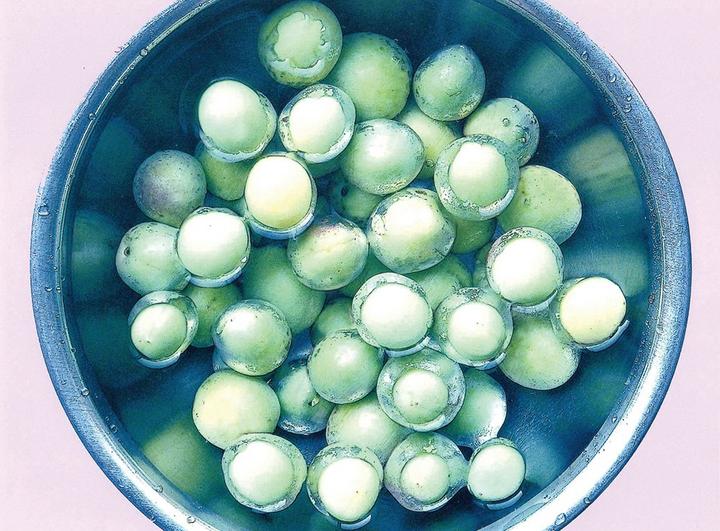

そこには、別世界があるかもしれない。そう感じたのは、収穫した梅の実を水の中に入れた時のことである。水に沈んだ梅の実のまわりに、何とも表現しがたい不思議な空間が広がっていることに気づいた。

残念ながらその正体は、すぐに梅の実と水との間にできた空気の透明な膜(まく)であることがわかった。梅の実が細かい産毛でおおわれているためにおきるものであって、特に驚くほどの現象ではないという。

そのままの状態でしばらく置くと、空気の膜は静かに消えていく。まるで何もなかったように水の中に沈んでいる梅の実は、多くの手品が演じられたあとの舞台裏に残されたネタバレの小道具のようにも見える。

そう言えば、この梅の実を収穫した時にも、不思議なことがあった。梅の木の周りを、バタバタとぎこちなく飛び回る何かがいることに気がついた。飛んでいる数は、1、2匹ではなくかなりの多さである。

とりあえず梅の収穫作業を中断して、近くの枝に止まったものを捕まえてみた。翅(はね)は、白地に黒と言うべきか黒地に白と言うべきかはハッキリとしないが、大胆な白黒のまだら模様でおおわれている。

さらに、橙色(だいだいいろ)の腹部には黒色の点模様が並んでいることもあって、多少の気味悪さを感じる。羽を広げた大きさは5㎝程度しかなく、意外にも小型であることから恐怖は感じない。

家に持ち帰って調べてみると、ウメエダシャク(梅枝尺蛾)という蛾(が)の一種であることがわかった。幼虫は梅の葉を食い荒らす尺取虫(しゃくとりむし)であり、ちょうどこの時期に羽化して飛び回る。

年齢を重ねてくると、自分の早さで歩むことができるようになる。しかし、そこに新たな別世界が広がっているわけではなく、かつて忙しさのために見逃してきたものが残されているだけなのかもしれない。