コラム・エッセイ

(87)島田人形浄瑠璃芝居

続々周南新百景 / 再 周南新百景 佐森芳夫(画家)

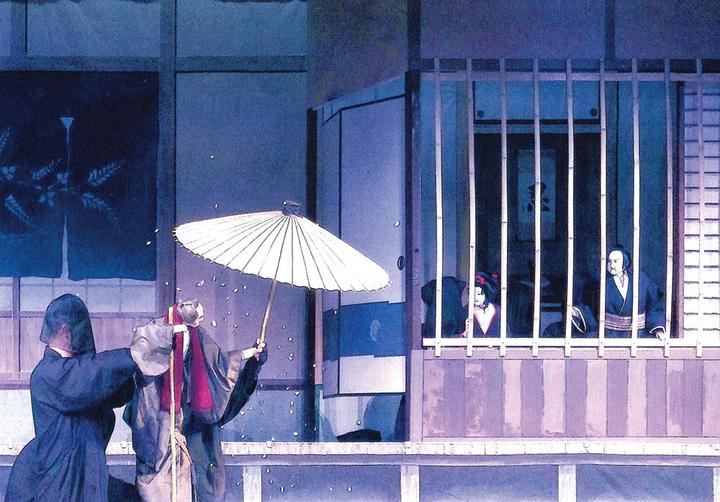

雪が舞っている。大和の国、新口(にのくち)村の孫右衛門は寺の行事に向かっていた。その様子を、幼馴染の家から人目を忍ぶようにして見つめているのは、養子に出された息子の忠兵衛と遊女梅川の二人であった。

忠兵衛は、養子先の家督を継ぐ身でありながら梅川を身請けするために大罪を犯す。追手から逃れるため二人が選んだ先は、忠兵衛の父親が住む新口村であったが、そこには感泣する展開が密かに待ち受けていた。

物語を語っているのは、太夫(たゆう)である。太夫は老若男女あらゆる人物の台詞(せりふ)を一人で語り分けるだけではない。風景描写や心の動きなどを事細かに語ることによって、観衆を物語の中に引き込んでいく。

そこに、三味線の伴奏が加わることによって、語りの内容に深みが一段と増してくる。時には怒り狂ったほどの激しさを、時には消え入るほどの静けさを奏ることができるのは、儀太夫三味線であればこそであろう。

三味線の伴奏で太夫が物語を語るのが浄瑠璃であるのに対して、浄瑠璃に合わせて登場人物に扮装した人形を操るのが人形浄瑠璃である。そこでは、太夫、三味線弾き、人形遣いの「三業」が息を合わせる必要がある。

そのためには、それ相応の技量が必要となることは当然であろう。これらは、一朝一夕に習得できるものではなく、普段からの地道な修練が必要となってくるはずである。さらに、長きに渡って伝える難しさが加わる。

舞台上では、雪のふる中、傘を差した孫右衛門が杖をつきながら歩いている。まるで本物の役者が杖をつきながら歩いているかのように見えるのは、3人の人形遣いの息の合った巧みな人形の操りによるものである。

7月30日、光市民ホールで山口県の無形民俗文化財に指定されている島田人形浄瑠璃芝居の奉納上演が開かれた。この日の外題(げだい)は、「艶姿女舞衣 酒屋の段」、「恋飛脚大和往来 新口村の段」であった。