コラム・エッセイ

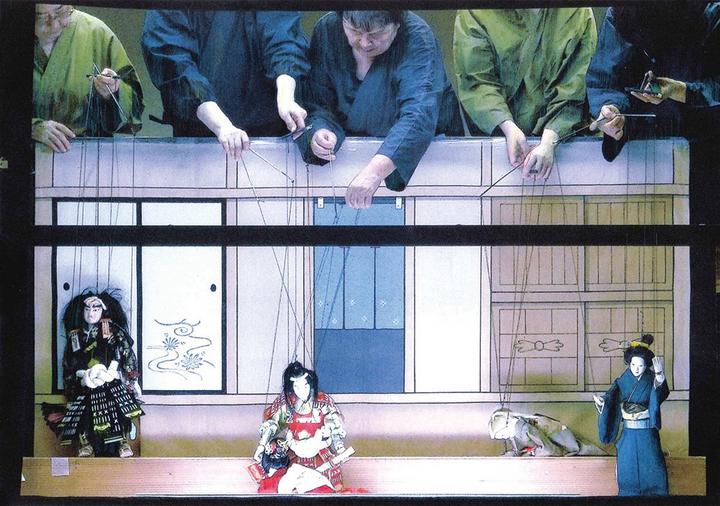

(88)安田の糸あやつり人形芝居

続々周南新百景 / 再 周南新百景 佐森芳夫(画家)

所作(しょさ)という言葉がある。その意味は、あえて説明するまでもなく「ふるまい、身のこなし」のことであるが、毎日の生活を振り返ってみるとすっかり所作の言葉を聞くことが少なくなったような気がする。

そんな中、8月6日(日)、周南市安田の三丘市民センター(三丘徳修館)で「安田の糸あやつり人形芝居」の「和霊大明神奉納公演」を鑑賞することによって、あらためて所作について考え直す機会を得ることができた。

この日の演目は、「伊達娘恋緋鹿子 火の見櫓(やぐら)の段」と「絵本太功記 尼ヶ崎の段」であった。最初の「火の見櫓の段」では、登場人物は「お七」だけであったが、火の見櫓に登るという見せ場が待っていた。

二題目の「尼ヶ崎の段」では、登場する人物がいっきに5人に増えてくる。謀反を起こした武智光秀、光秀の子十次郎、光秀の母皐月(さつき)、光秀の妻操(みさお)、十次郎の許嫁(いいなずけ)初菊(はつぎく)である。

話の内容は、芝居では武智光秀と名前を変えているが本能寺の変で織田信長を討った明智光秀が、謀反を決意する日から最期を遂(と)げるまでの十三日間を一日一冊に書いたもので、「尼ヶ崎の段」は十日目にあたる。

明智光秀が謀反を起こした理由については今も不明となっているが、一説には織田信長から受けた折檻が原因ではないかと言われている。糸あやつり人形の額に残されている三日月の傷は、その時のものとされている。

舞台上では、身代わりになって我が子光秀の竹やりを受けた瀕死の皐月と改心を訴える操や戦場から瀕死の状態で帰還したばかりの十次郎と十次郎にすがりつく初菊などを前にして悩み苦しむ光秀が立ちすくんでいる。

人形の遣い手は、天井からつるされた糸をあやつりながら、人形にその場に応じた所作を与えていく。そのことによって、人形が人形としてではなくあたかも人間が演じているかのような動きとなって観衆を魅了する。