コラム・エッセイ

(93)秋祭り

続々周南新百景 / 再 周南新百景 佐森芳夫(画家)

9月23日(土)、24日(日)、周南市富田にある山﨑八幡宮で秋祭りが行われた。山﨑八幡宮の秋祭りは、本山(ほんやま)神事で有名である。特に、坂から落とされた山車(だし)の御神松や御幣の奪い合いは必見といえる。

自己責任であることは言うまでもないが、危険をかえりみることなく多くの人が縁起物とされる御神松や御幣を目指して身を投じる場面には、心を奪われるが、勇敢すぎる挑戦に足を踏み出す気力は持ちあわせていない。

今までも、そして今回も事故が起きなかったようであり、そのことが何よりの恵みであり幸運であると言える。御幣を手中にした勇姿は輝いていたが、うらやましいと思うことができる年齢はとうに過ぎ去っている。

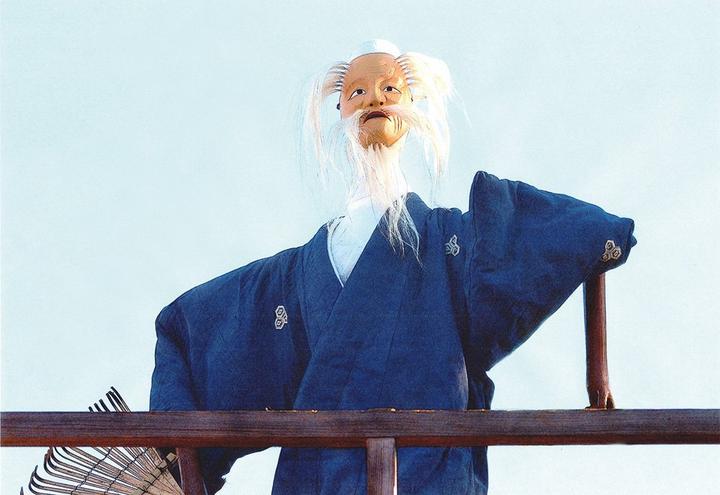

年齢的に相応しいと思えるのが、本山と呼ばれる大型の山車ではなく、小型の爺山(じいやま)や婆山(ばあやま)であろうか。爺山のワラ人形につけられた白髪の爺さんの面を目にするとなおさらその思いを強くする。

この爺婆山の由来については、本山と共に徳山藩から奉納されたとする他は定かではないが、爺さんが持っている熊手(くまで)や、婆さんが持っている箒(ほうき)などからは、能の「高砂(たかさご)」が浮かんでくる。

能の「高砂」では、松の木陰を掃き清めていた老夫婦が、高砂と住吉の相生の松の精であることを明かす。本来であれば、両明神を爺さん婆さんではなく、せめて尉(じょう)と姥(うば)と呼ぶべきかもしれない。

そこは、老夫婦が仮の姿であったことから許してもらえているのであろう。また、「高砂」から、松が神の宿る木であることや、千年も変わらない緑であることから長寿を表したものであることを知ることができる。

晴れ渡った空に、山車に取り付けられたばかりの爺さんの面をつけた人形が映えている。爺さんが見つめる先には、これから長い2本の縄によって引き上げられる境内の急な坂が、多くの感動とともに待ち受けている。