コラム・エッセイ

(94) 秋祭り(2)

続々周南新百景 / 再 周南新百景 佐森芳夫(画家)

各地で秋祭りが開かれている。そのほとんどが4年ぶりの開催となった。その理由は、令和2年から令和4年までの3年間は、新型コロナウイルスの感染拡大によって祭りを開くことができなかったことによる。

はたして、これだけ長い期間、祭りを中止しなければならなかったことが、過去にあっただろうか。さっそく、身近にある『新南陽市史』を開いてみたが、残念ながら、答えとなる箇所を見つけることができなかった。

しかし、『新南陽市史』には、同じように歴史に深く刻まれるできごとが記されていた。それは、江戸時代の寛政11年(1799)に徳山藩が布達した禁令である。その禁令から、かつての祭りの様子を知ることができる。

たとえば、昔から盛大に催されていた荘寺八幡宮(山﨑八幡宮)の祭礼では、参道に多くの参詣人を対象とした出店や芝居小屋、見せ物小屋が設けられたと記されている。今では考えられないほどの規模の大きさである。

ところが、禁令によって、その様子が一変する。見物人を集めるために道芸、歌舞伎、浄瑠璃などの興行を打つことが禁止される。そのことによって、参道から出店以外の芝居小屋や見せ物小屋が一気に消えていく。

さらに山車については、年貢の未進がない場合にかぎり、御幣を立て質素な人形をつけることを条件にして許可されている。単なる憶測に過ぎないが、爺・婆山のワラ人形に面をつけた姿と相通ずるものを感じる。

徳山藩が禁令を出した背景には、年々派手になる祭りに対しての危惧があったからであろう。祭りが盛大になることは、幕府の方針である「質素倹約」に反するだけではなく、年貢の収納に支障をきたすと考えられた。

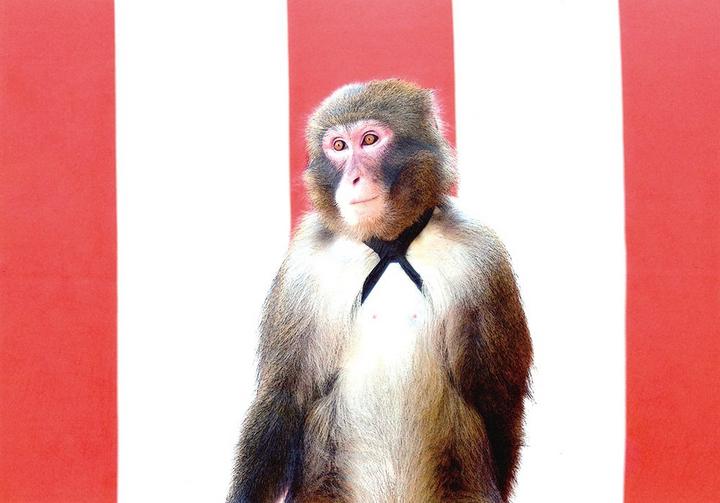

今年、山﨑八幡宮でも4年ぶりに規模を縮小することなく秋祭りが斎行された。露天の出店だけでなく、二助企画の京介トレーナーとお猿の「福」の縁(えにし)コンビによる大道芸の花形である猿まわしも来ていた。