コラム・エッセイ

親不知を目指す⑭

おじさんも頑張る!~山の話あれこれ~ 吉安輝修テント泊での山歩きでは、基本は衣食住の全てを背負って歩くことになる。特に入山初日は食料、燃料などいずれは消耗して軽くなる物が最大重量で肩と背中にのしかかっている。可能な限り軽量化に努め、便利グッズやバックアップといった考え方は捨て、多少の不便や不快は辛抱する覚悟だが、年々寒さが堪える年寄りになってからは、気合いや根性だけではどうにも耐え切れず、防寒だけはケチれない。

9月も中旬を過ぎる3千メートルの稜線上の季節は下界の晩秋に相当する。山腹からは紅葉が追いかけ、時には氷点下になるし、みぞれから雪に変わることもある。その上風でも吹けば体感温度は真冬なみだ。体は下界の残暑に喘ぐ日が続き夏仕様のままなので、いきなりの低温はどうにも堪えがたい。

寝袋は天気さえ良ければオーバースペックとなるが、低標高なら冬でも使えるものを選んだ。保険で長袖のフリースとダウンのジャケットも入れた。さらに持参のボトルに満杯の水を詰めた。おそらくザックの目方は20㌔を少し超えているだろう。

いつものことだが、入山初日の歩き始めというのは辛い。重荷に加えて歩き始めの標高が1800メートルを超えで空気が薄いこともあるし、いきなりの登り坂だ。山を歩きに来たのだから登りがあって当たり前だが、助走なしの全力疾走みたいなもので、ものの5分もしないうちに全身から汗が噴き出し心臓もバクバクだ。

首に下げたタオルで汗を拭いながら何のために歩いているんだ。計画を変更して短縮しようか…。などと悪魔のささやきも聞こえるが踏ん張りどころだ。この30分を辛抱すれば体が慣れてくるのも経験済みで歩みは止めない。救いはガスで景色こそ見えないが、適度に風も吹き、無風快晴でジリジリ焼かれることを思えばまだ快適なほうだ。

この辺りはどちらかといえば登山者よりも、軽装の日帰りハイカーや観光客のほうが多い。普通なら小一時間、標高差で200メートル登ったところにある八方池を目指すのだろう。 登山道は道幅もあり歩きやすい。ただ、渋滞というほどではないが、道端で立ち止まる人や団体で下る人もあり、その都度道を譲ったり、立ち止まるのが面倒だ。いつ誰が言い出したのかは知らないが、暗黙のルールでは登りが優先だ。当然ここでは通用しないのでどうもペースがつかみにくい。

最短の本道から離れて山腹を巻く迂回道に入る。花の時期には一面のお花畑になるというが、この天気では全く人影もなくマイペースで黙々と歩ける。

歩き出して約30分。標高差で100メートル登った。視界は相変わらず20メートルほどだが、また本道に合流し、周囲に人の姿が増えた。下ってくる人の中にはカッパ姿もある。上は雨だろうか?調子も出てきたことだし、このまま休まずに行こう。

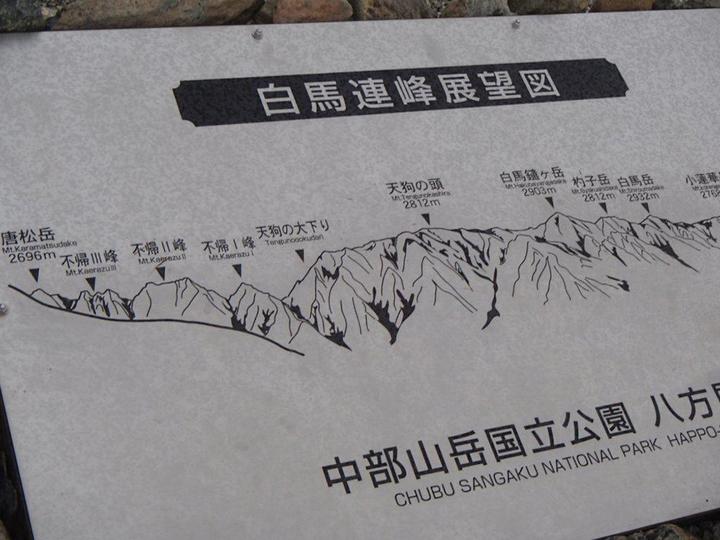

晴れていればこの辺りから眼前に白馬三山や不帰の嶮の絶景。左手には五竜岳へと続く後立山連峰の主稜線が望める。しかしきょうは残念ながらお預けだ。

山腹を巻く迂回道は花の時期には一面のお花畑になるという=この天気では全く人影が無い

晴れていれば大展望なんだが…。

前回(2015年9月)はバッチリ見えた